A pesquisa do historiador e professor Pedro Pinheiro é sobre nós, sobre descobrir o lugar a partir de novos olhares e compreender a quem, de fato, pertenceu o território. Vou destacar os pontos que considero cruciais da leitura, sem a pretensão de esgotar a tese, deixando a vocês a incumbência de conhecê-la integralmente.

A tese de Pedro Pinheiro de Araújo Júnior, intitulada As terras da Vila de Índios de Extremoz sob duas facções: disputas políticas nos processos de territorialização indígena no Rio Grande do Norte (1760-1858), oferece uma contribuição fundamental para a historiografia potiguar e brasileira. O trabalho evidencia como a territorialização indígena foi decisiva na configuração social, política e espacial da Vila de Extremoz e como, ao longo do século XIX, ocorreu um processo sistemático de invisibilização desses povos.

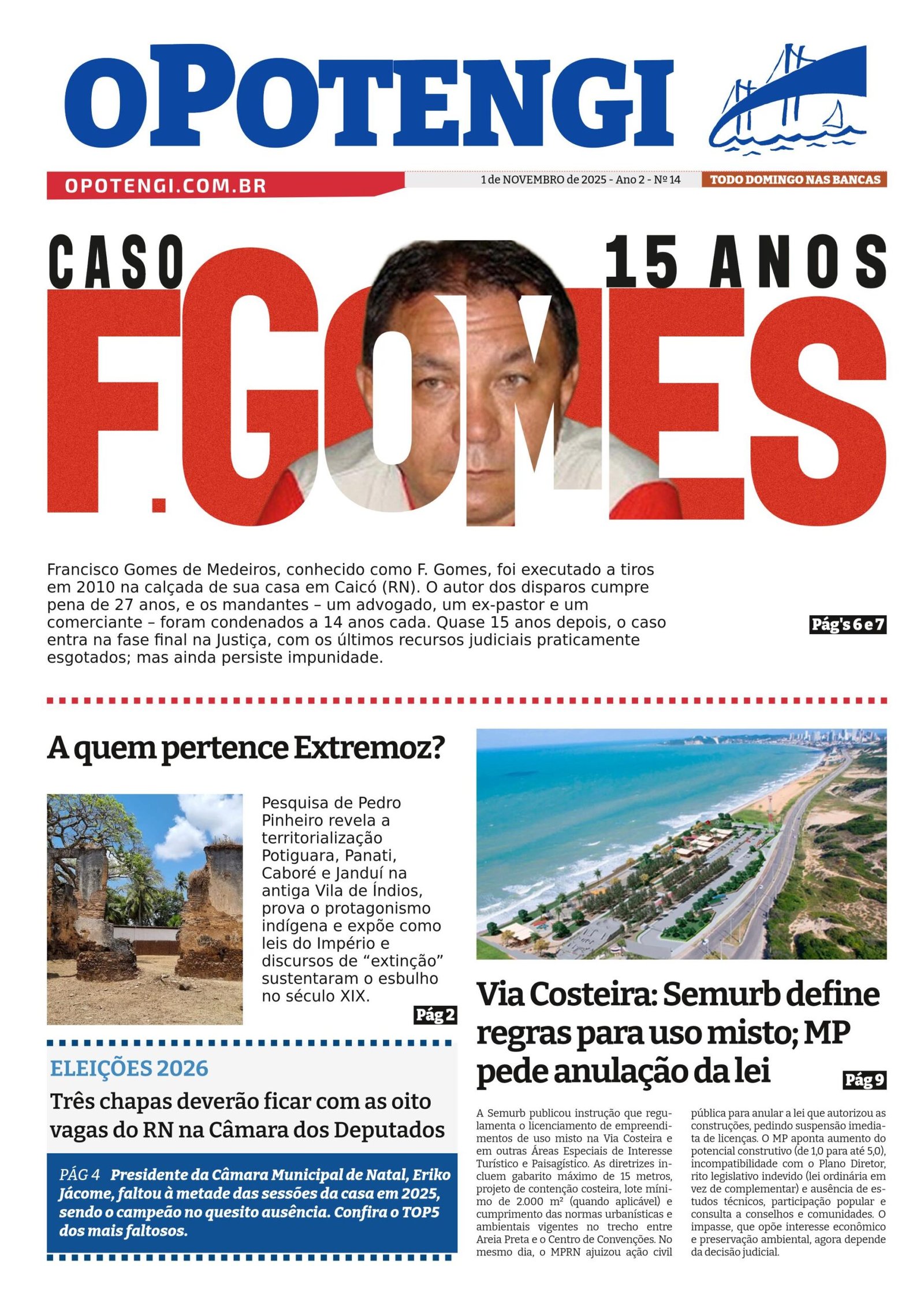

O autor parte da noção de território social, inspirada em Paul Little, para demonstrar que o espaço de Extremoz foi construído por diferentes grupos indígenas – Potiguara, Panati, Caboré e Janduí – que, após a “Guerra dos Bárbaros” (1682-1713), foram reunidos e consolidaram uma nova territorialidade coletiva. Esse território, mais que um espaço físico, representava identidade, memória e resistência.

Um dos pontos centrais da tese é a demonstração de que os indígenas não foram sujeitos passivos, mas protagonistas. Eles recorreram à justiça, ocuparam cargos municipais e militares, reivindicaram sesmarias e atuaram ativamente em processos políticos, como na Revolução de 1817 e na Confederação do Equador. Personagens como Hipólito da Cunha e Ignácio Duarte surgem como exemplos de lideranças que articularam estratégias de defesa coletiva e de participação no poder local.

No entanto, o século XIX marcou o avanço de mecanismos de desterritorialização. Leis como o Regulamento da Civilização dos Índios (1845) e a Lei de Terras (1850), somadas a decisões imperiais, legitimaram o esbulho das áreas indígenas sob o argumento de que esses povos haviam “desaparecido” ou se “misturado à população civilizada”. Esse discurso de “extinção” foi amplamente difundido por presidentes de província, como Morais Sarmento, no Rio Grande do Norte, em 1847.

A tese revela, contudo, que esse “apagamento” foi mais político e discursivo do que real. Nos registros de batismos, casamentos, vereações e processos judiciais, a presença indígena permanece constante. Mesmo diante da perseguição, muitos passaram a se identificar como “caboclos” como estratégia de sobrevivência social, sem que isso significasse o abandono de sua ancestralidade.

Outro aspecto relevante é a análise das disputas por terras. Documentos de sesmarias e processos judiciais comprovam que as terras de Extremoz pertenciam originalmente ao patrimônio indígena. Diversos colonos e fazendeiros tentaram apropriar-se delas, mas frequentemente encontraram resistência legal e comunitária organizada pelos próprios índios.

Pedro Pinheiro demonstra, assim, que a narrativa de que os indígenas “não precisavam de terras” ou eram “preguiçosos” foi uma construção racista usada para justificar sua exclusão. Na prática, eram eles os legítimos donos do território, sustentando a vida comunitária, cultivando as áreas e defendendo seu espaço de geração em geração.

A história de Extremoz, conforme revelada na tese, é exemplar de um fenômeno mais amplo no Brasil: a tentativa de invisibilizar os povos originários para consolidar um modelo agrário concentrador. O autor conclui que, longe de desaparecer, os indígenas se reinventaram, preservaram sua territorialidade e continuam sendo os verdadeiros donos das terras historicamente usurpadas.

Essa tese não apenas reconta a história de Extremoz, mas desmistifica séculos de silêncio. Mostra que a terra, tão disputada, guarda memória, e nela está inscrita a marca dos povos originários. Trata-se de uma obra essencial para compreender como o Rio Grande do Norte – e o Brasil – foram moldados por processos de resistência indígena que ainda ecoam no presente.

Deixe um comentário